- 01월 26일(월)

- 인낚 현재접속자 3,164명 (183)

- 공지사항

- 인낚도서관

- 점주선장전용 공지사항

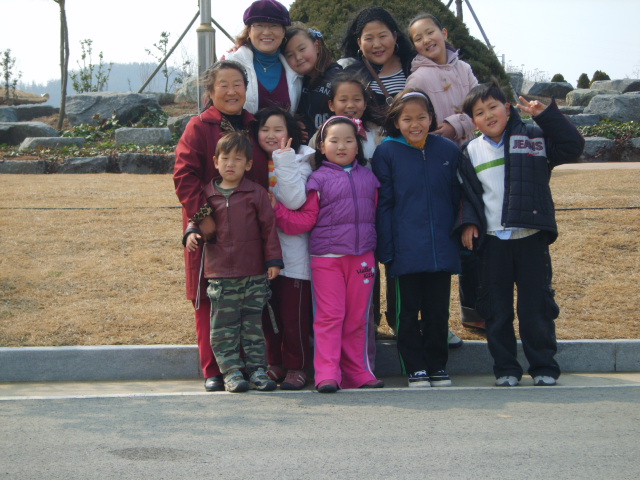

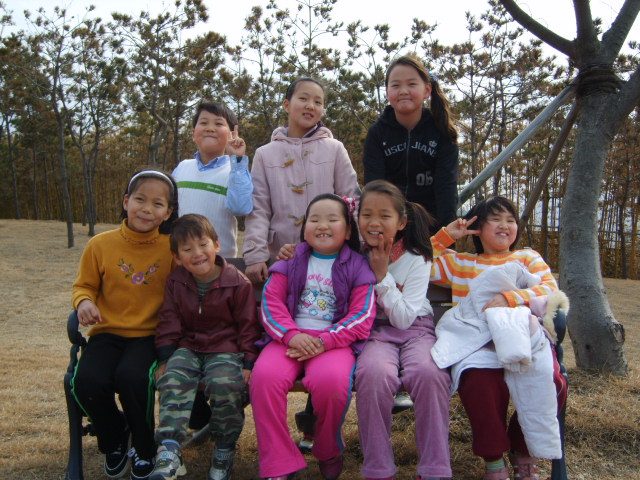

어린 조카들을 생각하며..

몇며칠을 으스러지는 별을 안고 먹지 않아도 체한 가슴으로

백치처럼 새하얀 앓이들의 연속 ....

어둡고 긴터널을 숨이 차도록 달리고 또 달려도

내려가지 않는 응어리는 때로는 한숨으로

때로는 걱정으로 나를 몰아세웠다.

길고긴 여정에 벌써 지치면 안된다고 삭은 담벼락 내려앉듯 무너지면 안된다고

스스로 위안 하면서도 어디서 얼마쯤을 더가야

굽어지고 허덕이는 오르막을 지나 평탄대로가 나올까..?

입버릇처럼 고단함이 없으면

사는건 너무 밋밋하고 재미 없다고 너스레를 떨면서도

막연한 현실에 부딪히면 징징대며 몸서리를 쳐대고...

그래 그랬었어

퇴원후 아이들 봄방학하면 가리란 약속을 했고

그 약속을 손꼽으며 “고모..언제 오시는데요..?”

묻는 조카들의 목소린 간절함이였다.

아직은 몸도 마음도 혼미한 상태여서

내딛는 걸음 더런 헛발질을 하면서도

아니가면 안되겠기에 주섬주섬 나선길...

아직은...

마냥 어리기만 해서

마냥 사랑스럽기만해서

만지기만 해도 날아가 버릴것 같았고

누구의 부축임 없이는 걷기조차 힘들줄 알았는데

봄비에 새순돋듯 어느새 튼실한 줄기까지 뻗쳤구나.

누구를 만난들 그리도 정겨우랴

뗄수 없는 피붙이란것이 이리도 살가운것을..

포옹을 하고 볼을 부비고 뒹굴고 장난치다가

갑자기 어머님이 통증을 호소하시면

그작고 이쁜 고사리 같은 손으로 할머니의 다리를 주무르며

이슬같은 방울들을 떨구는구나

어느새 이만큼 자랐구나

이리도 이쁘고 ...

이리도 고웁게 ...

세상 어떤 꽃들이 너희만큼 이쁘고 고우랴

미안하구나...

어리다는 이유로 겹겹이 둘러메친

내안의 탄식들...

부끄럽구나...

수정같은 마음에 인주빛 자욱을 찍어서...

몸이 불편한 아버지에 할머니까지 거동이 불편하시니

주어진 현실 핑계대며 잠시라도 어리석은 생각을 했던

자신이 한심하구나

그런마음 아시기라도 하는듯

연이틀 하늘이 설웁다 하시고...

살아가는 일들이 더한 슬픔도 더한 아픔도 함께여서

힘이들게야

그럴때마다 눈물은 참지 않아도

그 고통앞에 나약해 지진 말아라

사랑한다...

내곱고 이쁜 조카들..

***************************************************************

잠못 이루는 밤에.../우연 아짐 낙서中

까만 밤 공기가 눅진 할때까지

눈에 들어오지 않는 책장만 펄럭이다가

창 틈새로 들어오는 바람이 차다고 푸념 하면서

애꿎은 시간만 낭비하는 이런 밤에는

미친듯이 바다가 그립다.

기다리는이 하나 없는데

바람난 숫처녀 마냥 안절부절 못하고

기어이 문을열고 뛰쳐나가

새벽속 안개 흐드러져 서러우면

그 무리안에 끼여들어 통곡 하고 싶다.

목적지도 없으면서

어디론가 떠나고픈 한기에 뼈속까지 시려우면

가슴안의 응어리 솟구침에

새벽교회 종소리 만큼 비명이라도 지르고 싶다.

심한 독감처럼

고독이 잦은 기침을 하는

메마른 밤을 지나

푸르스름한 새벽이 삐꺽이며 들어서면

따스한 난로가에 몸을 맡기고

부신 선홍빛 눈 인사로 안부를 묻겠지

밤 사이.....

무슨일 있었냐고...?

글쓴이